提升入河排污口监督的五大战略及实施路径探讨

文章摘要:随着我国水环境问题的日益严峻,河流污染问题逐渐成为公众关注的焦点。入河排污口作为污染物排放的主要渠道,其监督和管理的强化对于水质保护至关重要。本文围绕提升入河排污口监督的五大战略及实施路径进行深入探讨,主要从加强法规建设、科技手段应用、综合监管体系、公众参与等方面展开。通过细致分析这些战略的实施路径,提出加强管理的具体措施,旨在实现对入河排污口的全面有效监控,从而推动水环境治理和生态保护的全面提升。文章总结指出,强化多方合作与信息共享,实施精准监管和持续监控,是提升入河排污口监督效果的关键路径。

1、加强法规与政策建设

在提升入河排污口监督的过程中,首先需要完善相关法规与政策体系。当前,尽管我国在水环境保护方面已出台了一系列政策法规,但对于入河排污口的具体管理规定仍显不足。为了进一步提高监管效率,亟需制定明确的法律法规,尤其是在排污口设置、污染物排放标准以及违规排放的处罚力度等方面进行详细规定。

例如,可以通过制定《入河排污口管理法》来明确各级政府的监管责任,同时强化对污染源的追溯机制,确保责任到位。此外,结合地方实际情况,设立相应的地方性法规与政策,对入河排污口的管理进行细化,特别是在污染源的排查与治理措施的落实上,避免地方监管盲区的出现。

进一步来说,法规建设的过程中,政府应注重不同部门间的协调合作,避免部门之间的职能重叠或空白区域。通过多部门联动,可以形成合力,提高政策执行的效率和监管的实效性,为入河排污口的有效治理奠定坚实的法律基础。

壹号娱乐官网2、科技手段在监管中的应用

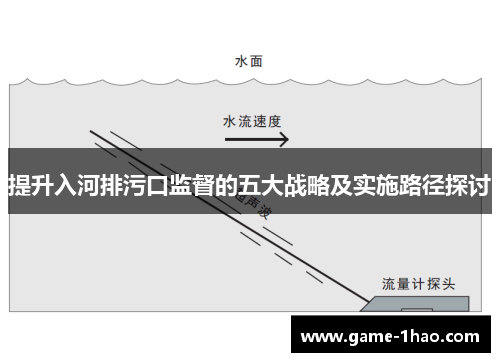

科技手段的应用是提升入河排污口监督效率的重要途径。现代信息技术的飞速发展为入河排污口的监管提供了更加精确和高效的解决方案。通过大数据分析、物联网技术、人工智能等先进手段,可以实时监测河流水质,及时发现并处理污染源。

具体而言,可以通过在排污口附近设置在线监测设备,实时收集排放水体的污染物数据,并通过物联网技术将数据上传至监管平台。通过智能算法对水质变化进行预警,能够有效防止污染事件的扩散,保障水环境的安全。

此外,利用遥感技术对大范围河流区域进行监测,不仅能够发现入河排污口的潜在污染,还能通过图像识别和数据分析,精准追踪到污染源的具体位置。这种科技手段的结合,不仅能提升污染排放的监控效率,也为监管部门提供了更为详实的数据支持,确保监管决策的科学性和及时性。

3、完善综合监管体系

入河排污口的监督不仅仅是单一部门的责任,而是一个系统工程。为了提高监督的效率和覆盖面,必须完善综合监管体系。这一体系的核心在于将不同的监管力量和资源整合起来,形成多层次、多元化的监管网络。

首先,应该建立一个跨部门协同的工作机制,各级环境保护、河道管理、水利、公安等部门要共同参与,形成合力。例如,环境保护部门负责污染排放监测与评估,水利部门负责水流监控与水资源保护,公安部门负责排污口周围的执法检查与取证工作。通过这种方式,可以最大化发挥各部门的优势,确保入河排污口监督不留盲点。

其次,地方政府要结合自身区域特点,建立和完善地方性监管平台,确保入河排污口的监管措施覆盖到每个排污口。同时,地方政府还应加强与环保NGO、社会组织的合作,借助社会力量的参与,形成全社会共同关注和监督的良好局面。

4、增强公众参与与监督

公众的广泛参与是提升入河排污口监督效果的重要保障。随着社会的进步和公众环保意识的增强,越来越多的民众愿意参与到环境保护工作中来。为了更好地发挥公众的作用,政府应当在法律和政策中明确公众监督的权利,并提供平台和渠道,鼓励社会公众积极参与。

例如,可以通过设立举报热线、开设环保APP平台等方式,让公众能够及时报告发现的污染问题。同时,政府应定期发布入河排污口的监测结果与整改情况,增强信息的透明度,确保公众的知情权和监督权。

此外,可以通过开展环境教育和宣传活动,增强公众对水污染问题的认识,提高他们的环保意识。通过多种形式的互动,促进社会各界共同参与河流保护行动,形成全社会共同治理的氛围。公众的参与不仅能增强监管的有效性,还能够通过舆论压力促使相关部门及时采取措施应对污染问题。

总结:

通过对提升入河排污口监督的五大战略及实施路径的探讨,可以看出,法规建设、科技手段的应用、完善综合监管体系和增强公众参与等方面是提升入河排污口监督的重要支撑。只有从多个角度加强入河排污口的监管,才能够有效减少污染排放,保障水环境的安全。

在未来的工作中,各相关部门应继续加强合作,创新监管手段,落实法律责任,推动社会各界共同参与,不断提高入河排污口的监督水平。这不仅有助于改善水质,更为实现可持续的水资源管理提供了坚实保障。